更让印度绝望的是,战机在最后300米高度释放的箔条干扰弹和电子对抗手段全部失效,这枚中国导弹在超低空杂波与干扰弹编织的“电磁迷雾”中,精准锁定了真正的目标。

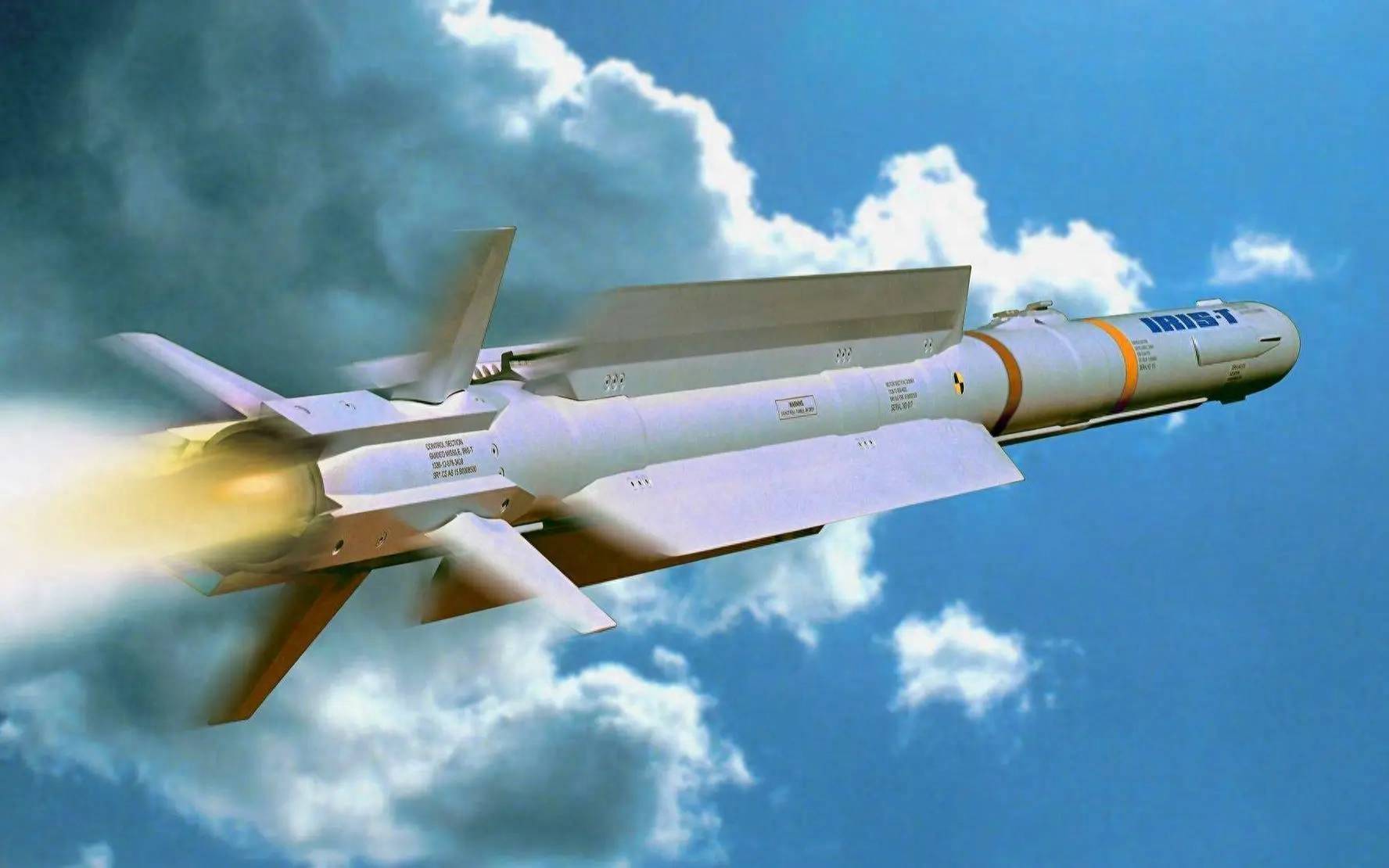

霹雳-15的横空出世,彻底改写了超视距空战的游戏规则。传统导弹面临两大困境:射程与末端机动性的矛盾,以及抗干扰能力的先天不足。欧洲“流星”导弹射程仅150公里,美国AIM-120D勉强达到160公里,而霹雳-15自用型的有效射程突破200公里,改进型号更被推测超过400公里。

这种碾压级优势的背后,是全球首创的双脉冲固体火箭发动机技术。它像给导弹装上“两段式油门”:第一段推进实现高速突防,中段滑翔节省燃料,末端二次点火加速至4-6马赫,形成让敌机绝望的“不可逃逸区”。

日本与印度专家对残骸的联合研究,曝出更震撼的真相。霹雳-15的导引头装配有源相控阵雷达(AESA),其核心由192个独立T/R组件构成,能主动扫描目标并智能筛选信号。在导弹逼近目标的最后阶段,这套系统不仅要对抗战机释放的箔条干扰云,还需在低空复杂地物回波中过滤杂波。

印方确认的击落高度仅为200-300米——这是雷达制导武器公认的“死亡盲区”。但霹雳-15的算法却穿透干扰,如同在万人体育场中瞬间锁定一个移动的特定人物。“它能在电磁泥潭里捞出一根针。”一位日本技术人员在报告中写道。

体系化作战思维让霹雳-15如虎添翼。巴空军在印巴冲突中展现了完美闭环:ZDK-03预警机通过跳频扩频数据链,以0.2微秒周期切换频率传输目标动态,指挥歼-10CE实施“静默猎杀”。这种“A射B导”模式让载机发射后即刻撤离,而印度“阵风”的SPECTRA电子战系统全程瘫痪,直至导弹逼近20公里才发出警报——为时已晚。

残骸分析更揭示,霹雳-15的双向数据链在完成击杀后,竟能将目标类型、攻击状态等关键信息回传,为后续型号迭代提供“战场教材”。

霹雳-15的实战表现引发全球军力重组。美国紧急加速AIM-260导弹项目,试图追赶霹雳-15的技术代差,但中国已推进射程超300公里的霹雳-17。

欧洲“流星”导弹因进气口设计导致机动性短板,法国媒体哀叹“欧洲导弹需要全面升级”;俄罗斯R-77导弹被揶揄为“烧火棍”,印度网友自嘲:“俄制战机在霹雳-15面前就是活靶子。”埃及、沙特等国迅速表达采购意向,霹雳-15E以“性能碾压、价格亲民”的优势,冲击西方军火商的市场霸权。

生产线上,激光深熔焊接技术与AI质检系统构建起“24小时无人工厂”,日产霹雳-15达100枚,合格率99.97%。碳纤维复合材料弹体减重30%,3D打印技术进一步压缩成本——这意味着中国能在战时以“导弹海”淹没对手。当日本专家怒斥中国“参数造假”时,真正令他们恐惧的是游戏规则的颠覆:自用版300公里的威慑半径,让第一岛链防空网形同虚设;而末端识别的智能化突破,昭示着霹雳-17等后续型号或将引入AI技术,实现“发射即命中”的终极空战形态。

东海和台海上空,霹雳-15画出的“禁飞圈”正在悄然扩大。当印度拆解残骸发现导引头产自十年前,当美国军火商为匹配霹雳-15参数焦头烂额,中国军工已向更遥远的空天进发——霹雳-21的传说开始在各大情报机构流传。这场无声的较量印证:尖端武器的竞争从不止于射程数字,更在于谁能定义下一场战争的规则。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏