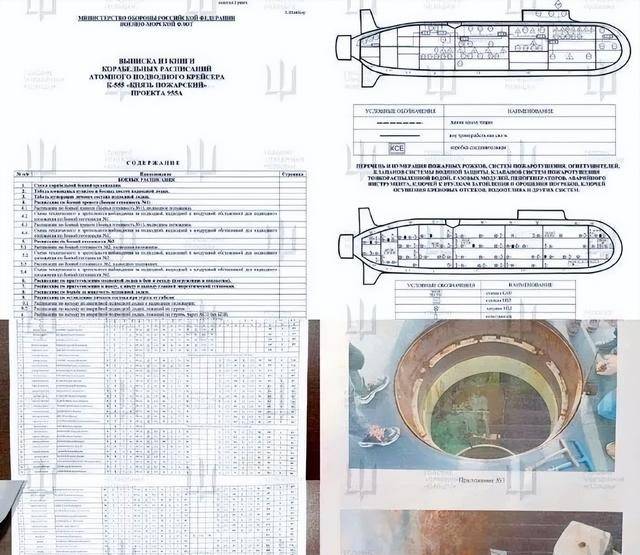

“波扎尔斯基大公”号是俄罗斯最新服役的955A型北风之神-A级战略核潜艇,其价值上百亿卢布,能够搭载16枚布拉瓦导弹,并具备打击范围广泛的优势。普京亲自主持了它的服役仪式,并高调宣布其进入战斗值班状态。然而,十天后,乌克兰就揭露了这艘潜艇的机密文件,泄露的内容包括艇员名单、作战手册乃至生命支持系统的详细数据。这不仅是对俄罗斯军方保密能力的重大打击,更是一次对其战略威慑基础的直接冲击。

乌克兰此次的情报获取并非简单的黑客入侵,而是一系列系统性的方法论成果。情报战不仅仅是技术的竞争,更是智慧和机谋的较量。通过公开部分机密文件,乌克兰无疑在制造心理压力,这种通过“部分信息”施加的不确定性,使得俄罗斯海军高层必须重新审视自己的防护措施。显然,网络安全的短板在此暴露无遗,暴露的不仅是潜艇的秘密,还有俄军在现代战争中所欠缺的应变能力。

核武器作为俄罗斯对外政策的核心组成部分,其威慑力在于不可预测性和隐蔽性。战略核潜艇的设定本质上是为了确保在敌对势力面前能够保持一种模糊的存在感,让对手无法准确判断其位置和作战能力。然而,此次机密文件的泄露,立即将这一优势转化为俄罗斯的劣势。外界已经掌握了潜艇的战斗配置和作战计划,甚至连潜艇内部结构也尽收眼底,当这些致命的数据被敌手掌握,威慑力自然随之瓦解。

早在两个月前,俄罗斯国防部的一次“低级失误”便造成了200万份涉及核武器的绝密档案曝光。这样的接连打击让人们不得不反思:虽然俄罗斯在扩充其军事现代化、提升战斗力,但似乎在信息安全方面却相对落后。或许,背负着苏联时代遗留下来的光环,俄罗斯误以为其核武器的数量足以应对一切,而忽视了信息安全这一隐形的杀手。

代在这个信息飞速发展的时代,传统的军事力量已不再是唯一的决胜因素。正如乌克兰通过情报获取而逆转局势,这种新的信息战模式正在逐渐成为一种常态。有人可能会觉得这是一种夸张的说法,但实际上它反映出军队与技术融合的必要性,尤其是在面对与大国博弈时。

在二十多年前,我国的东风-31战略导弹也曾遭到间谍的窃取,造成了不小的损失。在每一次的教训中,我们都能感受到技术和实力的不足,反观今天,信息安全的概念已逐渐成熟,但仍不足以抵挡外部的渗透。而这次俄罗斯的事件,则是一个警示,不仅是对自身信息防护的反思,也刺激着其他国家加速对信息安全的重视。

乌克兰与俄罗斯之间的争斗,实际上也是当今世界大国博弈的缩影。在这场看似局部的冲突中,各国的技术力量、信息能力和战略部署正面临前所未有的挑战。从某种程度上讲,乌克兰的胜利不仅是对俄罗斯的策略性打击,更是对西方技术输出的有效利用。反观俄罗斯,如果无法及时调整战略、更新信息保护措施,其在国际舞台上的地位将变得愈发脆弱。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏